醫療高壓環境壓垮照護體系

你是否也曾經歷漫長排隊、掛錯科別、拿藥耗時?這並非個案,而是醫療體系普遍的「忙亂失衡」。根據世界衛生組織(WHO)預測,到2030年,全球仍缺近990萬名醫師、護理師與照護人員;麥肯錫(McKinsey & Company)指出,2050年美歐將有1/4人口超過65歲,老化社會將進一步推升醫療需求。

台灣更為緊迫。國發會預估,2032年起台灣65歲以上人口將超過1/4,正式邁入超高齡社會。此時健保財政面臨壓力,醫師與護理人員則陷於過勞與離職潮。「四大皆空」成為新聞常見詞,許多重症與特殊科別人力難以為繼。當病人數量急遽上升、照護人力卻不成正比,醫療體系勢必無法承受現狀,急需結構性轉型。

智慧醫療成為醫療改革新解方

智慧醫療是什麼?根據WHO定義,它是資通訊技術(Information and Communication Technology, ICT)在醫療領域的應用,涵蓋診療、照護與公衛監測等面向。台灣政府亦提出四大推動策略:推行電子病歷與影像傳輸、醫院RFID安全管理、遠距健康照護,以及健康資料庫加值應用。

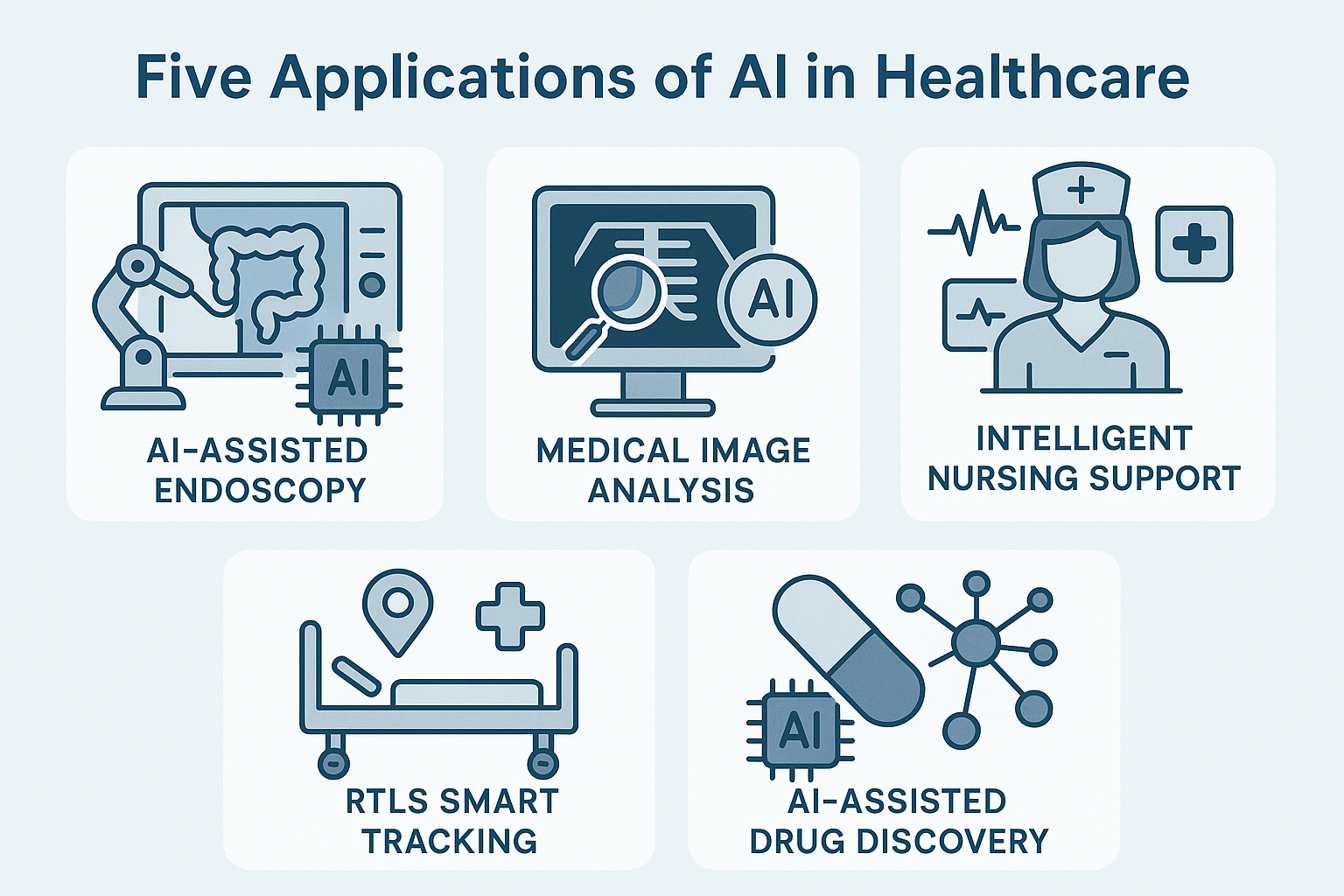

根據勤業眾信《2020醫療照護產業展望》,智慧醫療正由大數據(Big Data)、人工智慧(Artificial Intelligence, AI)、物聯網(IoT)、醫療資料互通(Interoperability)等科技驅動,翻轉過往高門檻、高人力、高風險的醫療流程。

以AI應用為例,根據麥肯錫研究,AI可協助完成15%的醫療工作,像是醫材準備可自動化48%、各科醫師約能減少2–12%的重複性作業;即便是難以完全取代的人性化護理工作,AI也能協助處理約70%行政庶務。如此一來,不僅有助降低醫療錯誤,也能讓醫護將精力聚焦在病人照顧,提升整體留任率與工作滿意度。

台灣該如何接軌這場醫療變革?

要成功落實智慧醫療,不能只靠單點突破。政府、醫療機構與產業需建立共識與制度支持。例如推動資料互通時,需建立標準格式與隱私保護機制;發展AI判讀輔助,則必須有高品質資料與醫師參與標註。若僅導入單一技術,而缺乏制度整合與現場支持,智慧醫療反而可能加重醫療負擔。

同時也需注意風險與倫理。例如AI若資料偏差,可能加劇醫療不平等;資料交換若未妥善保護,則恐違反《個人資料保護法》。政府與民間應同步建立信任機制,強化病患知情權與自主權,避免科技凌駕人性。

當鴻海、廣達、華碩等科技大廠紛紛布局智慧醫療,這不僅是產業轉型,更是對老化社會的回應。但技術不是萬靈丹,智慧醫療的真正挑戰,是如何將創新科技真正導入臨床、照護與生活之中。當醫療再也不是「發病後的反應」,而是「預防性的連續照護」,你是否準備好參與這場變革?