醫護現場困境重重,AI成破局關鍵技術

當醫師得在短時間內判讀數十張影像、護理人員疲於奔命處理繁雜庶務時,人工智慧(Artificial Intelligence, AI)不再只是醫療創新的想像,而是實實在在解決問題的工具。根據勤業眾信報告,AI已被廣泛應用於醫療決策支援、疾病預測與臨床診斷等場域,正逐步改變全球醫療照護系統的運作邏輯。

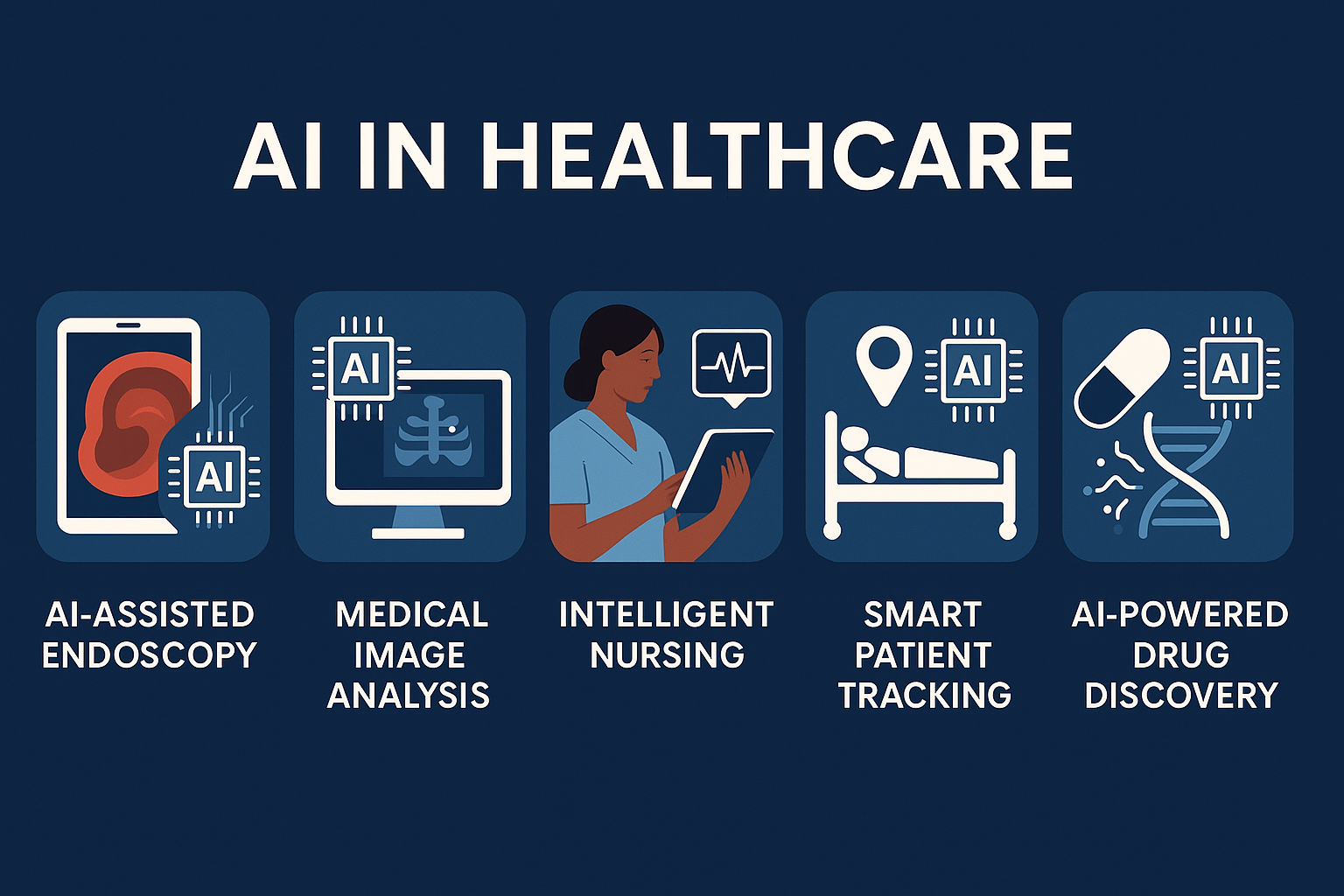

台灣同樣感受到醫療現場的壓力:高齡化社會快速來臨、醫護人力吃緊、行政作業繁重。這些問題皆可透過AI輔助達到優化——不僅提升效率,也能強化病人安全與醫護體驗。以下,我們以五大AI醫療應用實例,帶你一探人工智慧如何成為下一代醫療助力。

五大應用實例,人工智慧正在醫療現場落地

1. AI內窺鏡輔助檢查:縮短診斷盲點與時間

傳統內視鏡檢查仰賴醫師經驗進行目視判讀,極易受限於疲勞與判斷主觀。AI系統可即時分析影像畫面,標註異常組織與疑似病灶,有助於提早發現腫瘤、息肉等變化。研究指出,AI輔助內窺鏡可提升病灶辨識率達20%以上,成為早期篩檢的重要幫手。

2. AI影像判讀:病理科與放射科不可或缺的助手

放射影像如X光、CT與MRI掃描產生龐大資料,AI可快速從中辨識異常模式。根據美國FDA統計,截至2023年已核准逾300項醫療AI影像判讀演算法,多數聚焦於肺部結節、乳房攝影與腦中風診斷。臨床經驗顯示,導入AI後的影像分析可將判讀時間縮短30%、提升準確度,對縮短診療流程具重要意義。

3. 智能護理輔助:提升長照與急性照護品質

AI可即時監測病患生命徵象,並依據預設參數即時發出預警訊號,有助於早期發現異常情況。例如睡眠品質分析、呼吸頻率波動、跌倒預測等皆可由感測器與AI演算共同完成。此外,智慧護理系統也能自動生成護理記錄、建議給藥計畫,讓護理人員能專注於人際照護,而非文書庶務。

4. RTLS智慧定位:提升醫療資源調度效率

即時定位系統(Real-Time Location System, RTLS)結合AI演算法,可追蹤醫療設備與病患動向,協助醫院優化空間與人力使用。當急診病患進入醫院時,系統能自動導引至空床、分配醫師並追蹤流程;也能協助尋找關鍵設備、預測資源瓶頸。此舉不僅提升病患動線效率,也降低醫療差錯風險。

5. AI輔助藥物研發:加速新藥問世速度

傳統藥物開發需10年以上與數十億美金投入,AI則能協助縮短化合物篩選、毒理預測與臨床設計流程。AI可解析基因組、蛋白質結構與臨床試驗數據,找出潛在治療靶點。近年已有多家新創企業透過AI在一年內成功發掘候選藥物進入臨床一/二期試驗。此技術也被應用於罕病與個人化療法設計,被視為生技醫藥產業下一波革命動力。

技術推進與醫病關係重構,智慧醫療仍須謹慎前行

雖然AI在醫療領域展現高度潛力,但導入過程仍須注意資料隱私與倫理風險。例如:若AI診斷出錯,責任應由醫師、開發商或醫院承擔?資料使用是否經過病患充分同意?是否存有偏見資料導致決策不公平?這些皆是目前亟待釐清的挑戰。

另一方面,AI雖可提升效率,但無法完全取代人性化照護與臨床經驗,應視為輔助,而非替代。根據麥肯錫觀察,醫療AI的長遠成功仰賴三個條件:臨床信任、制度整合與人才培育。唯有當醫師相信AI建議、制度提供足夠法規保障、並有跨域人才進場協作,AI醫療的潛力方能真正落實。

面對高齡化浪潮與人力壓力持續升高,你認為未來十年,AI能否成為每間診間不可或缺的成員?又或是,它只是另一波醫療創新潮流中的曇花一現?歡迎留言與我們分享你對AI醫療應用的看法!