AI醫療崛起,正改變健康治理邏輯

你知道人工智慧(Artificial Intelligence, AI)已悄悄走入醫療體系,從輔助影像判讀、疾病風險預測,到流程優化與決策支援?根據世界衛生組織(WHO)於2018年世界衛生大會(WHA)中的聲明,數位科技(digital technologies)被正式認定為實現全民健康覆蓋(Universal Health Coverage, UHC)與永續發展目標(Sustainable Development Goals, SDGs)的關鍵力量。WHO進一步定義「數位健康」(Digital Health)為涵蓋eHealth、mHealth及先進科技,如AI、大數據(Big Data)等的總體應用。AI醫療(AI Health)便是數位健康發展下的重要分支。

這樣的趨勢,在美國已見明顯成果。2020年,美國食品藥物管理局(FDA)成立「卓越數位健康中心」(Digital Health Center of Excellence),以促進包含穿戴式裝置、軟體即醫材(Software as a Medical Device, SaMD)等AI健康應用的合規與創新發展。從2017年起,美國每年核准的AI醫療演算法數量以倍數增長,2023年已達每年30項以上。

這不只是科技導入醫療,更是醫療從傳統反應式治療,走向數據驅動的預測與管理。AI正在改變我們看病、照護與預防的整體方式。

AI醫療三階段,串連精準健康願景

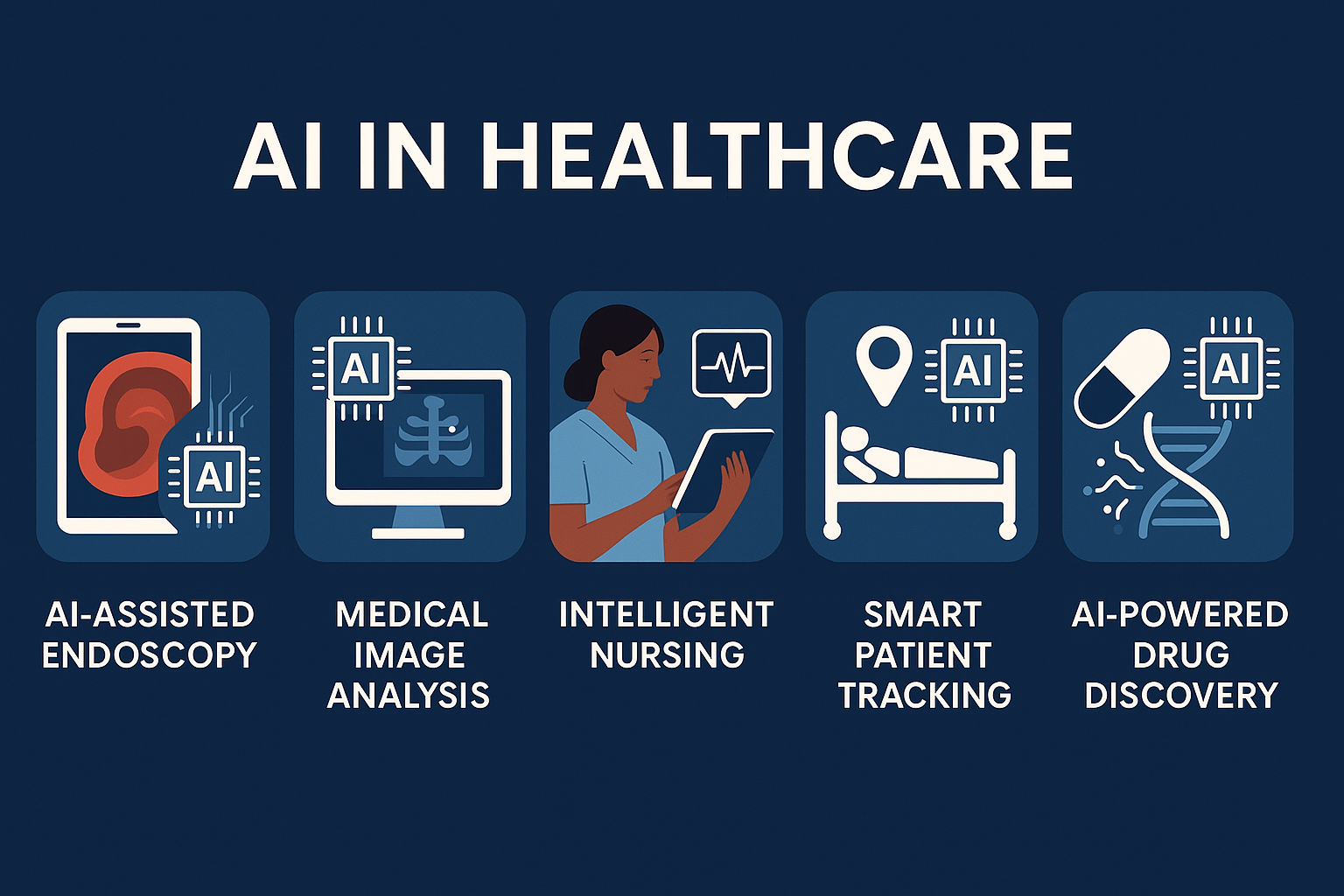

智慧醫療的應用發展可分為三個階段:第一階段是醫療院所內的AI導入,如影像判讀、診斷輔助與病歷系統優化。放射科、病理科等處理大量影像資料的單位,尤為仰賴AI提升效率。第二階段則是智慧醫療進入居家照護場域,像是遠距監測、AI示警系統、虛擬助理等,幫助病人落實自我健康管理。最終目標是第三階段:AI無所不在的智慧醫療系統,將診斷、預防、照護串接成一體,落實「精準健康」的理想。

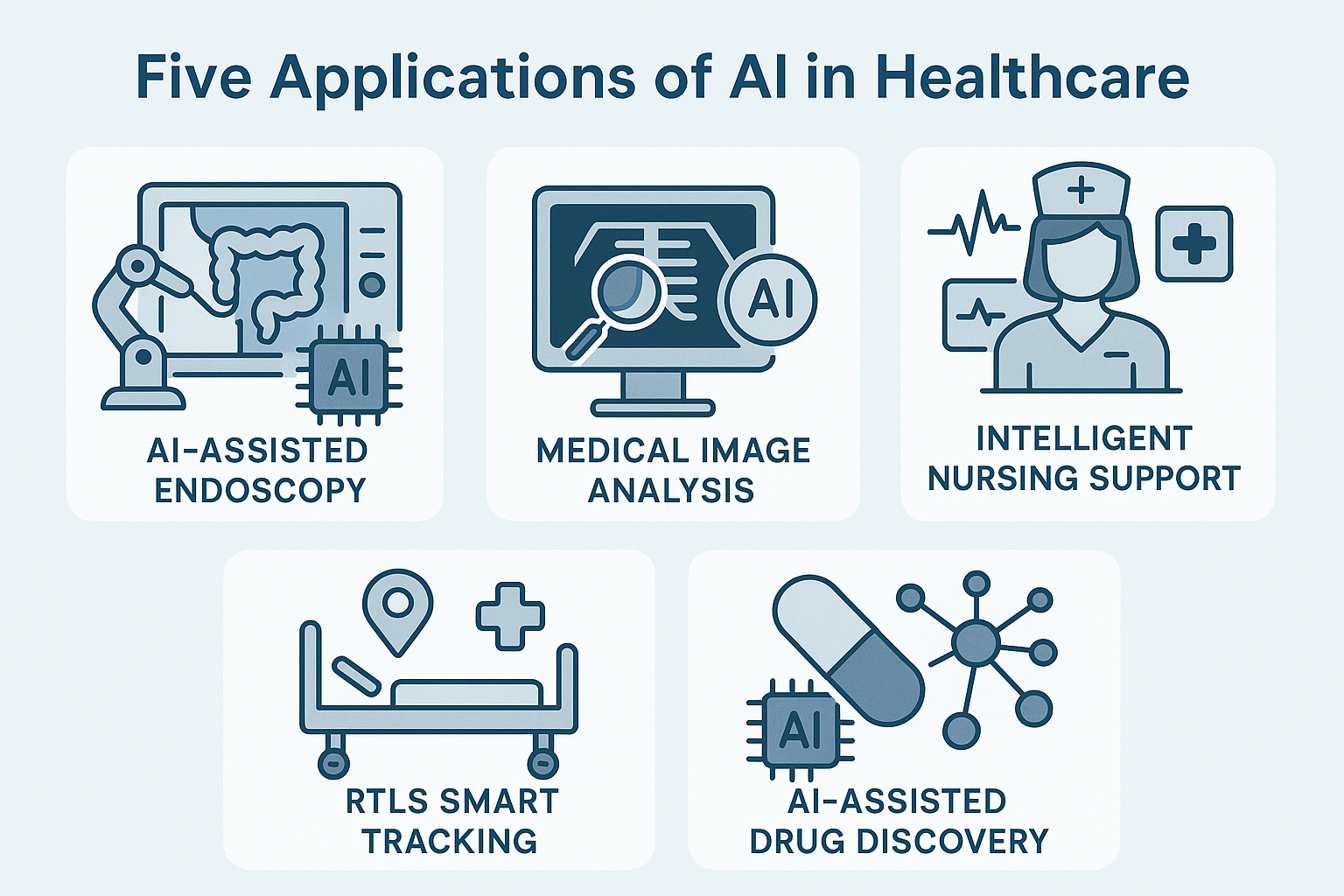

台灣的智慧醫療策略緊跟國際趨勢,結合科技實力與公衛體系優勢。根據工研院資料,目前AI醫療已在五大領域見到實際應用成果:

- 協助醫療決策:透過數據整合與即時分析,提升臨床應變效率。

- 增進醫病關係:改善流程設計,讓醫師有更多時間與病患互動。

- 簡化行政流程:導入流程自動化(如RPA),降低人力負荷。

- 優化服務品質:應用資料分析優化病人流動與服務設計。

- 提升營運效率:整合供應鏈管理與後勤自動化。

根據麥肯錫報告,AI不只能取代部分重複性工作,還能提供臨床決策支援、疾病分流與慢性病管理等關鍵服務,有助於改善整體醫療品質與成本結構。

台灣優勢與風險並存,智慧醫療需穩健佈局

台灣具備堅實的資通訊(ICT)產業基礎,是推動智慧醫療的天然沃土。廣達、鴻海、宏碁、華碩等科技大廠紛紛布局醫療器材與健康科技應用;政府亦自2021年起推動「臺灣精準健康戰略產業發展方案」,由科技部、衛福部與經濟部跨部門整合,發展智慧醫院、遠距照護等試點計畫。

然而,智慧醫療的發展也須審慎評估潛在風險。首先是資料隱私問題:AI應用需仰賴大量病歷與生理數據,若無法完善執行《個人資料保護法》相關規範,恐導致民眾信任危機。其次是系統偏誤與責任歸屬:若AI演算法誤判病情,該由開發者、醫師還是醫院承擔責任?這些都需立法與倫理機制同步發展。

智慧醫療不是「導入AI」這麼簡單,而是「重新設計整個照護流程」,它挑戰的不只是科技能力,更是制度協作、人才培育與公私部門共構的實力。你認為,未來五年內,智慧醫療會讓你更容易看病,還是更容易迷失在數位流程裡?