定義智慧醫療,串連人本與科技照護

智慧醫療(Smart Healthcare)泛指在醫療照護領域中導入資訊與通訊科技(Information and Communication Technology, ICT),提升醫療品質、效率與便利性。根據世界衛生組織(WHO)於2005年世界衛生大會的定義,智慧醫療隸屬於數位健康(Digital Health)的一環,範疇涵蓋eHealth、mHealth、AI與大數據等科技應用,服務對象橫跨個人、醫療機構與公共衛生系統。

從病患角度來看,智慧醫療意味著生理數據可透過穿戴裝置即時監測、遠距醫療服務提升生活便利性、醫療建議更具個體差異與精準性;對醫療人員而言,則意味著臨床決策能更快速準確、行政流程可被自動化處理、院際間資訊協同更加順暢。

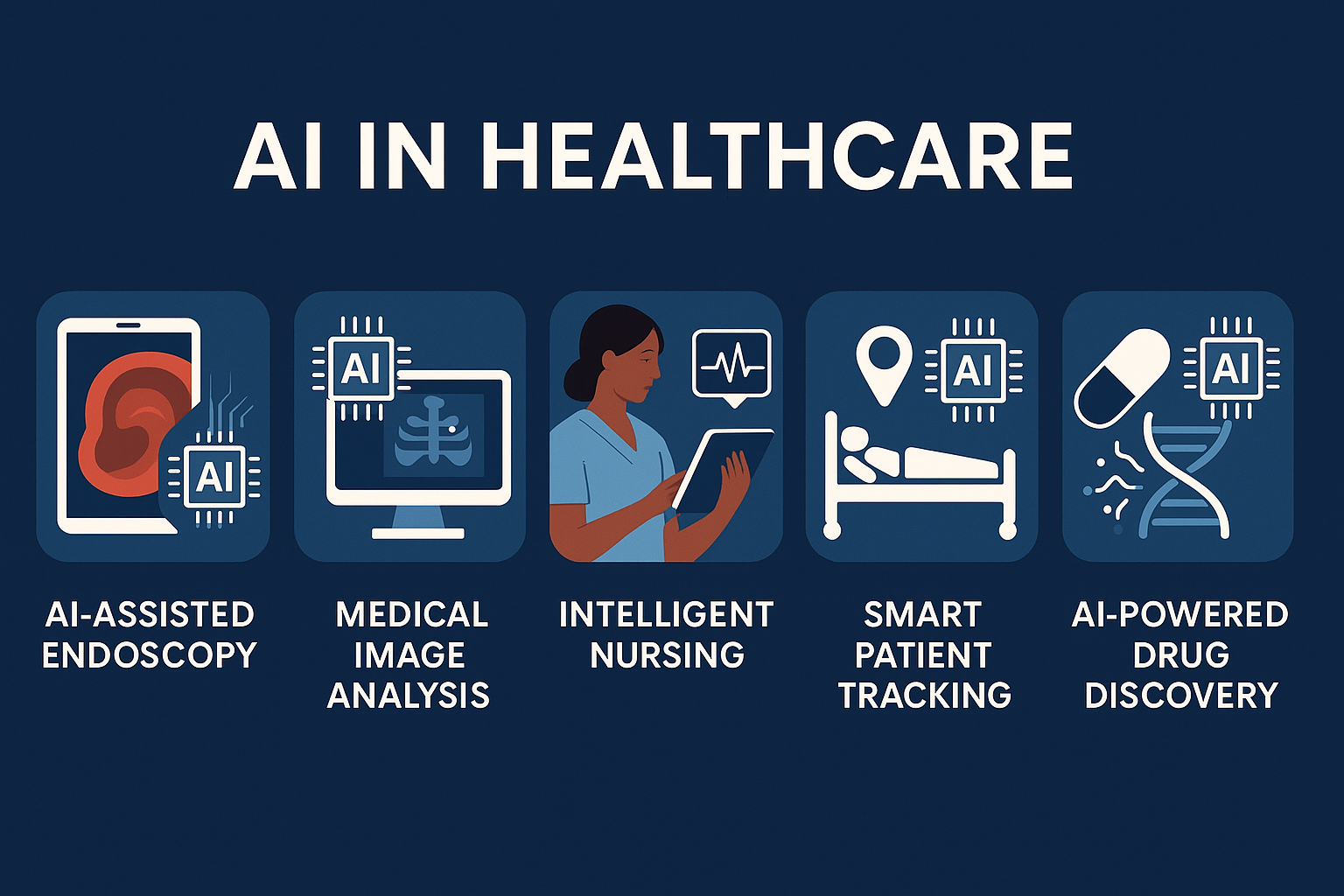

智慧醫療的應用面向相當多元,包含電子病歷整合、醫學影像AI判讀、遠距診療、感測技術導入、機器人手術輔助、基因檢測與預防性健康監測等。這不僅是一場科技革新,更是重新定義醫病關係與健康治理的系統性轉型。

三大技術支柱,構築智慧醫療應用骨幹

智慧醫療的落實仰賴三大核心技術:感測裝置、大數據分析與人工智慧(AI)。這三者如同「眼、腦、神經」,共同驅動醫療數位轉型。

第一,**感測裝置(Sensors & Wearables)**成為健康數據的前哨站。透過生理感測器與可穿戴裝置,醫師能即時掌握病患的心率、血糖、血壓等變化,輔以遠端監控系統,打造跨醫療場域的持續性照護網絡。

第二,**大數據分析(Big Data Analytics)**則提供醫療決策的深層洞察。從病歷、影像到基因資料,大數據技術協助醫療機構找出關聯性與預測風險,提高診療精準度。

第三,**人工智慧(Artificial Intelligence, AI)**成為醫療流程再造的核心引擎。以AI進行醫學影像判讀、病徵辨識、診斷輔助與病歷分類,能有效減輕醫護負擔並提升處理效率。尤其在病理科、放射科、眼科等高影像密度科別,AI更是不可或缺的助手。

台灣目前在智慧醫療應用方面已進入實證階段,包括智慧手術導引、遠距醫療平台、健康數據互通系統皆有落地案例。電子病歷與醫療影像標準化亦逐步完善,為AI進一步深度學習提供資料基礎。

預見未來趨勢,謹慎落實資料倫理與隱私

智慧醫療未來將從院所導向邁向社區與居家導向,實現健康管理的無縫串接。根據麥肯錫報告,未來發展將聚焦三大趨勢:

- 從醫療院所內部應用擴展至居家照護場域,如遠距監控、AI虛擬助理,提升患者自主照護力;

- AI醫療器材成為主流,如可進行即時判讀與回饋的智能裝置;

- 智慧醫療融入整體健康價值鏈,從預防醫學、診斷、治療到復健全流程皆被數位化、智慧化。

台灣在資通訊技術(ICT)發展具全球競爭力,加上政府推動「精準健康戰略產業計畫」,正協助科技公司與醫療機構攜手落地智慧醫療方案。不過,這場變革亦需同步思考資料治理與倫理規範。智慧醫療高度依賴個資與病歷,若無健全的資料保護措施,恐對病患隱私造成風險。

因此,如何在提升效率的同時,建立民眾信任機制,將是未來智慧醫療發展的關鍵挑戰。AI能讓醫療更精準,也可能因資料偏誤而產生決策風險;智慧裝置能延伸照護,也可能成為數位落差的放大器。你認為,智慧醫療是福音還是風險?或許,答案將取決於我們如何負責任地設計與實踐它。